来源:衡阳晚报 2018年08月21日

——记援津巴布韦医疗队副队长、市中心医院麻醉科副主任医师柳伟林

本报记者 刘 臻 通讯员 殷君发

柳伟林,衡阳市中心医院麻醉科副主任医师、质控科主任,时任中国第15批援津巴布韦医疗队副队长。在13个月的援津巴布韦的工作中,为了尽己所能地为当地人民提供更优质的医疗服务,凭着精湛的医疗技术、热情的服务态度、无私奉献的精神,致力优化麻醉手术方案,让当地患者少花钱看好病,赢得了赞誉无数;为了诊治突发急诊华人同胞,他曾穿上防弹衣,奔赴二十里,非常时刻以非常之举诠释了医者的仁义和担当;为了不辱使命,他身兼医疗队副队长、会计之职,爱学习、勤思考,多次智慧化解“外交小风波”。出色的援津成绩,让他收获了省卫计委授予的“三等功”殊荣。

柳伟林所在中国(湖南)第十五批援津巴布韦医疗队自2017年7月抵津以来,克服自然条件恶劣、设备药品短缺等困难,承担了所在中津友好医院的主要诊疗任务,开展了大量当地难以实施的诊疗活动。作为团队里唯一的麻醉科医生,柳伟林累计开展麻醉手术台数达485次,作为主要成员参与大型医疗救援2次 ,多次指导困难气道插管,并向当地医务人员传授了纤维支气管镜辅助气管插管、在没有B超机的情况下精准解剖定位下的臂丛神经阻滞以及颈内静脉穿刺置管等多项高精尖麻醉技术。

主动请缨 促“精准医疗”开花非洲

由于医生缺乏,柳伟林等到达位于津巴布韦首都哈拉雷Prirenyatwa医院第二天就马上投入工作。虽然在国内强化了5个月的英语,但初到的柳伟林还是难过语言关。

“他们主要讲绍纳语,讲英语也有口音。”柳伟林告诉记者,为了更好地拉近与当地人民的距离,他曾不厌其烦向身边的工作人员、医院医护人员交流、学习,一有空,就跟病人说话交流,经过一个多月的学习和磨合,柳伟林便能与当地人正常地沟通与交流,生性幽默的他,还能时不时地开个玩笑。如今,刚回国的柳伟林在言谈之中,还时不时蹦出一两句绍纳语。

在Prirenyatwa医院,作为白班医生,柳伟林每天上午7点45分进入麻醉室,一直得工作到下午4点,中午没有休息时间,平均5台手术。

“比起国内这样的工作强度不算大,但是压力却不小。哈拉雷Prirenyatwa医院在津巴布韦的地位,犹如我国的‘北协和南湘雅’,该院的医疗人员都是接受过精英教育的高等人才,但医疗水平跟国内相比,还有一些差距。”柳伟林称,如何在两年的援津中体现“援助”的价值,技术才是硬实力。在此期间,在麻醉专业深耕27年的柳伟林开展了多项当地尚未开展的麻醉技术,并以敏锐的洞察力,避免了3次医疗事故的发生,以精湛的技术、诙谐幽默语言,让当地医务人员纷纷为其竖起了大拇指。

一天, 骨科来了位“不速之客”。一名骨科的手术患儿因陈旧性伤口感染、高烧不退被送进了医院。骨科医生建议马上开展清创手术。但是由于临近下班时间,当地的麻醉医生说什么也不愿意再加班做这台全麻手术了。见状,一旁的柳伟林建议可以使用上肢手术麻醉技术,可又好又快地完成麻醉。在津巴布韦,麻醉科医生大多只用腰麻和全麻这两种麻醉方案。所以这个看似“新奇”提议被这位麻醉医生以“I don`t known,I Can`t”一口回绝。

在津巴布韦,急诊就意味着得加钱,患者又多是贫困户。于是柳伟林主动站了出来,表示愿意留下来加班,给患儿进行麻醉。术中,他仅用了利多卡因与比卡因两种麻醉药物,从臂丛神经组织进行麻醉,就把这台当地医生得上全麻的手术给做了下来。此技术一经开展,不少当地医生慕名来找柳伟林“拜师学艺”,其中就有当初那位“一口回绝”这项技术的麻醉医生。

临危请命 为华资企业控制疫情蔓延

2017年8月31日,一通来自中国驻津巴布韦大使馆经商处的紧急电话称,距离哈拉雷500公里以外的卡里巴,有50多名中国水电南岸扩机工程项目职工,由于不明原因接连病倒,需要医疗队进行紧急医疗救援。

当时正处于津巴布韦的政变期间,局势十分动乱,加上疫情不明,去不去?派谁去?这些都是摆在医疗队面前的问题,队里也出现了不同的声音。作为副队长,柳伟林主动请缨带队赴卡里巴开展紧急医疗救助。

凭借在医务部工作期间曾多次参与传染病防治的经验,柳伟林很快明确了职工们发病的原因,让他们接连倒在工作岗位的罪魁祸首就是甲型流感病毒。为了控制疫情的进一步发展,柳伟林等对已感染职工进行强制隔离,并亲自带领工作人员进行了规范、彻底地消毒杀菌。不到一周,抗击甲型流感疫情取得完全胜利,柳伟林等又一次为医疗队赢得广泛的赞誉。

以德服人 化解“加薪”风波

在这批医疗队伍,柳伟林不仅是副队长,还是队中的会计,主管内务管理。

医疗队有这么一句话:“流水的医疗队员,铁打的司机、花匠”。司机MULON(马龙)和花工MUTAMBO(马汤姆)从援津项目开设之初,就开始服务于医疗队伍。轮到柳伟林这批医疗队伍援津期间,他们却“不约而同”地提出了要加薪的要求。“津巴布韦人与我们不同,当地的劳动关系也与国内截然不同。这种事如果处理不好,很容易影响不好。”深谙外交无小事的柳伟林,为了妥善解决此事可是下了一番功夫。做事一向严谨认真的他一边向当地的华人企业家进行咨询,一边多方打听调查当地的相关职业的薪资水平。调查后,发现他们的薪资水平已然在正常水平之上,加薪完全是无理要求。但是怎么让他们心服口服又是一个棘手的问题。于是柳伟林又搬出了当地的相关法律法规,有理有据地“驳回”了他们的要求。而他凡事讲道理讲规矩的处世之道,也赢得了当地朋友的一致赞誉。最后挥泪阔别时,司机达鲁直称柳伟林是“最值得佩服与最有绅士风度的人”。

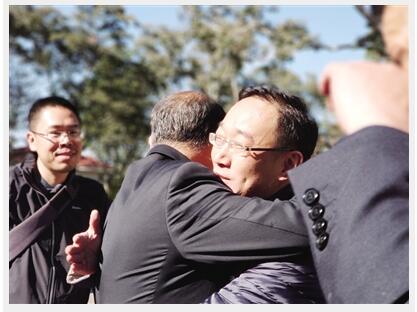

面对那一封封感谢信、一张张荣誉证书、一面面红色锦旗,归国那一瞬间,柳伟林和队员们都觉得“参加援津医疗队,有这样的经历,一辈子都值了。”